Die Essenz der Jueyin-Krankheiten – eine klassische und moderne Betrachtung von Liu Lihong

Einleitung

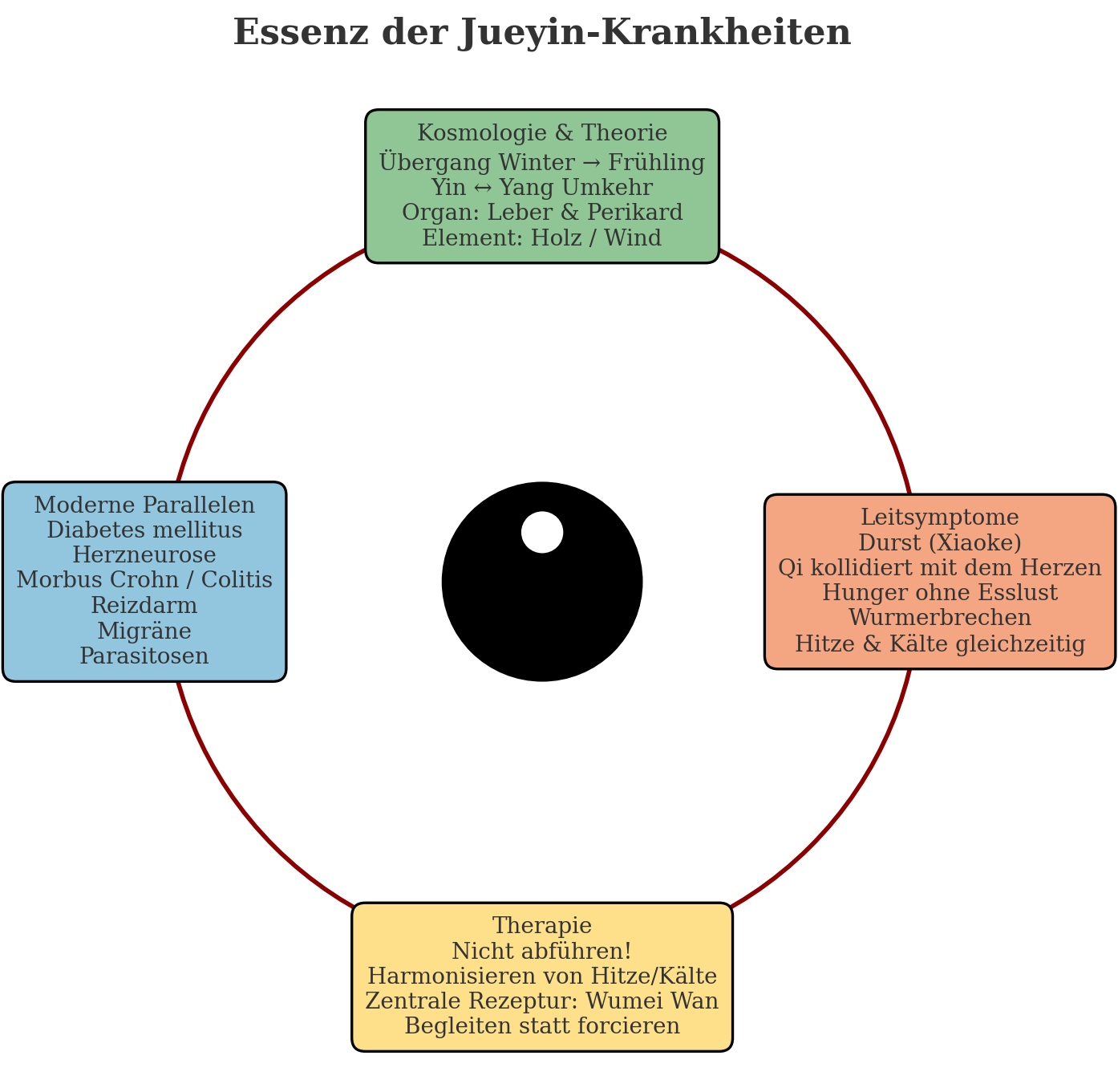

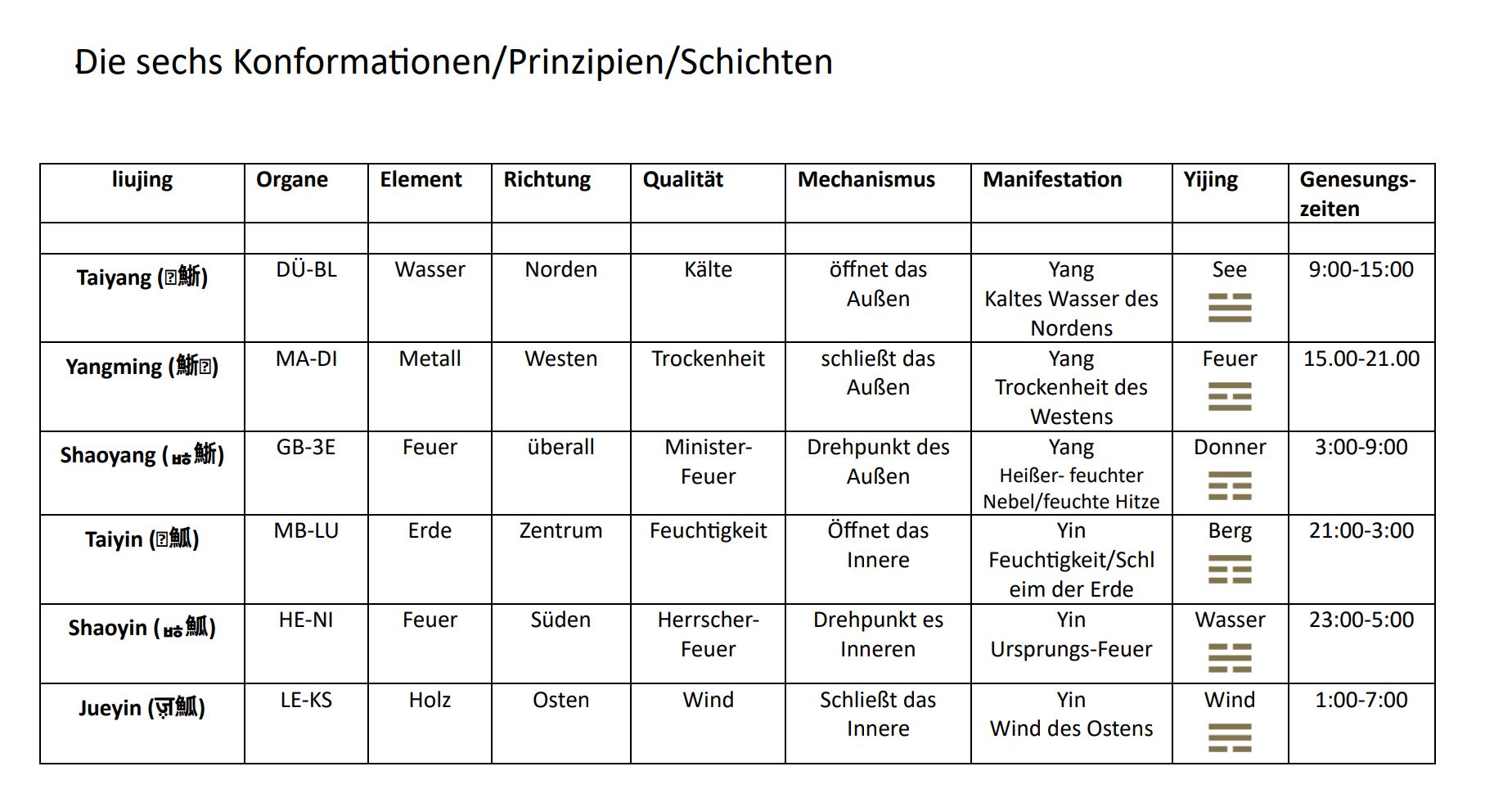

Die Sechs-Schichten-Lehre (Liu Jing Bianzheng) des Shanghan Lun gilt als ein Grundpfeiler der klassischen chinesischen Medizin. Jede Schicht beschreibt eine bestimmte Konstellation von Yin und Yang sowie typische klinische Muster, die im Verlauf akuter oder chronischer Erkrankungen auftreten können. Unter diesen Schichten ist das Jueyin die tiefste, widersprüchlichste und zugleich faszinierendste. Liu Lihong widmet diesem Abschnitt in seinem Werk Classical Chinese Medicine besondere Aufmerksamkeit, da er darin einen Schlüssel zum Verständnis von Krankheit und Heilung erkennt: die Idee der Umkehrung, des Übergangs und der Erneuerung.

Jueyin-Krankheiten stehen an der Grenze zwischen Verfall und Regeneration. Sie sind gekennzeichnet durch paradoxe Symptome, in denen Hitze und Kälte, Fülle und Leere, Hunger und Appetitlosigkeit, Bewegung und Stillstand gleichzeitig auftreten. Diese Polarität macht sie schwer fassbar, eröffnet aber zugleich ein tiefes Verständnis für die Dynamik des Lebens selbst.

Jueyin in Theorie und Kosmologie

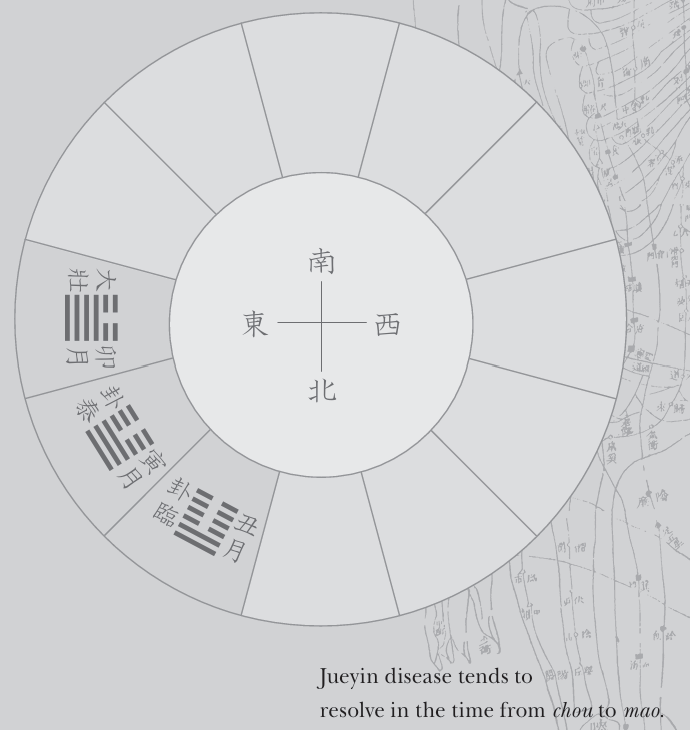

Der Begriff „Jueyin“ (厥陰) bedeutet wörtlich „abgeschnittenes Yin“ oder „das endgültige Yin“. Er bezeichnet ein Stadium, in dem die beiden Yin-Schichten – Taiyin (Milz) und Shaoyin (Herz/Niere) – vollständig ineinander übergehen und einen Wendepunkt bilden. In kosmologischer Sicht entspricht Jueyin dem Übergang vom Winter zum Frühling, jener Schwelle, an der aus äußerster Kälte neues Leben hervorsprießt. Pathologisch handelt es sich um einen Zustand der Umkehrung, in dem die Ordnung der Lebenskräfte gestört ist, der aber zugleich die Möglichkeit zur Erneuerung in sich trägt.

Die Organzuordnung des Jueyin umfasst vor allem Leber und Perikard. Die Leber als Repräsentantin des Holzelements ist für die freie Entfaltung des Qi und das Speichern des Blutes zuständig. Ihre Dynamik ist expansiv und aufsteigend. Gerät sie aus dem Gleichgewicht, so entstehen Stagnation, überschießender Aufwärtsdrang oder innerer Wind. Das Perikard wiederum schützt das Herz, den Sitz des Shen. In Jueyin-Zuständen wird es leicht durch aufsteigendes Leber-Qi bedrängt, was Brustschmerzen, Beklemmung oder psychovegetative Symptome hervorruft.

Das klimatische Korrelat des Jueyin ist Wind, verstanden nicht nur meteorologisch, sondern als Prinzip plötzlicher Bewegung, unvorhersehbarer Veränderung und Übergangsprozesse. Wind ist der „Bote zwischen Himmel und Erde“; er bringt Dynamik, kann aber auch Chaos erzeugen. Damit ist Jueyin von vornherein auf Ambivalenz angelegt: Es ist sowohl Träger der Lebenskraft als auch Quelle plötzlicher Störungen.

Klinische Merkmale der Jueyin-Erkrankungen

Die klassischen Texte beschreiben mehrere Leitsymptome, die Jueyin-Erkrankungen kennzeichnen. Auffällig ist dabei die Paradoxie, die gleichzeitige Erscheinung von Gegensätzen.

Zerstreuungsdurst (Xiaoke).

„Jueyin-Krankheit: Durst, unstillbar, das Trinken von Wasser bringt keine Linderung.“ (Shanghan Lun, Kap. 338)

Dieser Durst ist Ausdruck einer Störung der Verteilung von Flüssigkeiten und der inneren Dynamik von Yin und Yang. Moderne Parallelen finden sich bei Diabetes mellitus mit Polydipsie, aber auch bei endokrinen Störungen oder Infekten mit starkem Flüssigkeitsverlust.

Aufsteigendes Qi mit Herzbeteiligung.

„Das Qi steigt auf und kollidiert mit dem Herzen, im Herzen ist Schmerz und Hitze.“ (Shanghan Lun, Kap. 339)

Hier zeigt sich, wie ungebremstes Leber-Qi das Herz bedrängt. Klinisch äußert sich dies in Thoraxschmerzen, Palpitationen oder funktionellen Herzbeschwerden. In der westlichen Medizin entspricht dies Bildern wie Herzneurose oder Angina pectoris ohne organischen Befund.

Hunger ohne Esslust.

„Es ist Hunger vorhanden, doch der Patient will nicht essen.“ (Shanghan Lun, Kap. 340)

Diese paradoxe Symptomatik verweist auf eine Trennung zwischen dem physiologischen Bedürfnis nach Nahrung und der tatsächlichen Verwertungsfähigkeit. Vergleichbar sind funktionelle Appetitstörungen, Anorexia nervosa oder chronische Gastritis.

Wurmerbrechen.

„Beim Essen erbricht man Würmer.“ (Shanghan Lun, Kap. 341)

Dies kann wörtlich als Parasitenbefall verstanden werden, symbolisch jedoch auch als Ausdruck chaotischer innerer Bewegung, die latente pathogene Faktoren an die Oberfläche bringt. Parallelen lassen sich zu Wurmbefall, Reizdarm oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ziehen.

Verbot der Abführmethoden.

„Jueyin-Krankheit darf nicht mit Abführmitteln behandelt werden.“ (Shanghan Lun, Kap. 342)

Die klassische Warnung ist unmissverständlich: Purgierende Methoden verletzen die Holz-Dynamik und verschärfen das Chaos. Stattdessen gilt es, die Balance zu wahren, zu nähren und die natürliche Umkehr zu begleiten.

Pathodynamik und Paradoxie

Die Dynamik der Jueyin-Schicht ist von Gegensätzen geprägt. Hitze und Kälte treten gleichzeitig auf. Patienten können kalte Gliedmaßen haben und dennoch unter innerer Hitze leiden. Fieber und Schüttelfrost erscheinen nebeneinander, Durst steht neben Übelkeit, Hunger neben Appetitlosigkeit. Diese Paradoxien sind Ausdruck der Umkehrbewegung, in der Yin in Yang und Kälte in Hitze übergeht.

Die zeitliche Resonanz zeigt sich im Tageslauf zwischen 1 und 7 Uhr sowie im Jahreszyklus zwischen Winterende und Frühlingsbeginn. Dies sind Schwellenzeiten, in denen sich Krankheit plötzlich verschärfen oder ebenso unerwartet lösen kann. Therapie, die an diesen Rhythmen orientiert ist, greift tiefer und wirkt nachhaltiger.

Therapeutische Ansätze

Die Schlüsselrezeptur der Jueyin-Schicht ist Wumei Wan (Mume-Pillen).

„Jueyin-Krankheit mit Würmern: Wumei Wan ist das Hauptmittel.“ (Shanghan Lun, Kap. 338–341)

Die Rezeptur kombiniert warme und kalte, saure und bittere Komponenten. Sie harmonisiert die Gegensätze von Hitze und Kälte und stellt die Balance im Inneren wieder her. Ihre Anwendungsgebiete reichen von chronischem Durchfall über unstillbaren Durst bis zu funktionellen Verdauungsstörungen mit Mischsymptomatik.

Das therapeutische Prinzip lautet: nicht zerstören, sondern begleiten. Aggressive Eingriffe, sei es durch starke Abführmittel oder durch einseitige Unterdrückung, verschlimmern die Situation. Heilung entsteht durch Balance, durch Förderung des natürlichen Rhythmus von Auflösung und Neubeginn.

Moderne Parallelen

Die Relevanz der Jueyin-Kategorie zeigt sich in zahlreichen westlichen Krankheitsbegriffen:

-

Diabetes mellitus: Polydipsie, Gewichtsverlust, paradoxe Hungergefühle spiegeln die klassische Beschreibung von „Zerstreuungsdurst“.

-

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa: wechselhafte Appetitlosigkeit, Durchfälle und paradoxes Hungergefühl weisen auf Jueyin-Dynamiken.

-

Reizdarm-Syndrom: Kombination aus Übelkeit, Unwohlsein, Durchfall und Verstopfung erinnert an die chaotische Bewegung im Jueyin.

-

Funktionelle Herzbeschwerden und Herzneurose: Thoraxschmerz und Beklemmung ohne organisches Korrelat lassen sich durch das Bild „Qi kollidiert mit dem Herzen“ verstehen.

-

Migräne und neurologische Störungen: plötzliche, windartige Attacken passen in die Jueyin-Kategorie.

-

Parasitosen: die klassische Beschreibung des Wurmerbrechens hat hier ihre direkte Entsprechung.

Damit wird deutlich, dass das Jueyin nicht nur ein historisches Konstrukt ist, sondern ein hochaktuelles Modell, das moderne Krankheitsbilder erhellt und differenziert behandelbar macht.

Schluss

Jueyin-Erkrankungen verkörpern das Paradox, dass im äußersten Chaos der Keim der Heilung liegt. Sie entziehen sich einfachen Zuordnungen, sind aber zugleich ein Lehrstück über die Natur von Krankheit und Genesung. Die klassischen Zitate machen deutlich, dass es hier nicht nur um medizinische Beschreibung, sondern um existenzielle Erfahrung geht.

„Im Jueyin herrscht Umkehr: Was kalt ist, wird heiß, was heiß ist, wird kalt; was hungrig macht, nimmt den Appetit; was nährt, wird erbrochen.“ (frei nach Shanghan Lun)

Diese Worte erinnern daran, dass Heilung im Sinne der klassischen Medizin nicht im Brechen der Krankheit besteht, sondern im Begleiten der Umkehr. Jueyin lehrt, dass Leben Wandel ist – und dass in der dunkelsten Stunde des Winters der Frühling schon anwesend ist.

Eine Zusammenfassung aus: CLASSICAL CHINESE MEDICINE

Liu Lihong. Translated by Gabriel Weiss and Henry Buchtel with Sabine Wilms. Edited by Heiner Fruehauf